「ウェルフェス」といいます。四国学院大学社会福祉学部が主催するイベントで、今年で4年目ですが、なかなか知られていなかったイベントだったのですが、昨年からは状況を変えてきました。

一般に、福祉というと、貧しい人への支援とかと考える世代もいるようですが。例えば、1980年代のころを思い返してみると、基本的は個人や家族の自助努力によって成り立っていた社会でした。当時は、寝たきり高齢者や家族介護による、家族の疲弊など大きな社会問題もありました。今は、子どもから高齢者、触法行為、依存、病気や障害、ひとり生活、ひきこもり、不登校等、様々な事情を抱える人々が生活しています。地域が縮小する現在、細々と持続可能な社会づくりが、待ったなしに模索されはじめています。

福祉は、人が暮らしているところに発生する活動です。人口が減って行っても、そこに人がいる限り必要な活動な訳です。ひとり個人だけで生活を持続する事は、簡単なことではありません。そのように出来る方は、現代社会において限られます。地域に人々が生活している、地域、集落がある限り、人と人が支え会う福祉の活動なくして、人々の生活は、自助努力だけでは絶対に成立しないのです。

例えば、自死や依存症、犯罪者の増加は、社会の中で暮らす、我々が生きにくさと背中合わせにして生きている現実を表しています。

全世代ともに、生きにくさがあり、それが表面化している問題になっています。それが、いわゆる支援とか言われる内容です。学校行かない、勉強嫌、自宅に引きこもっている、病気、孤立生活、精神力不安、飲酒、ギャンブル、違法薬物など、生きにくさからくる問題が有する人々がたくさんいるわけです。

世間は、こうした当事者に対して、「自助努力ですよ」「あなたから気持ちが弱いからダメなんですよ」等の見えない声に、心不安にさせたり不適切な行動に向かわせるわけです。いくら生活が物質的豊かになっても、インターネットネットで自動化されても、生きにくさはなくなりません。

地域で起きている問題を横目に、大学が地域のバブになって出来ることを考えて取り組んできました。

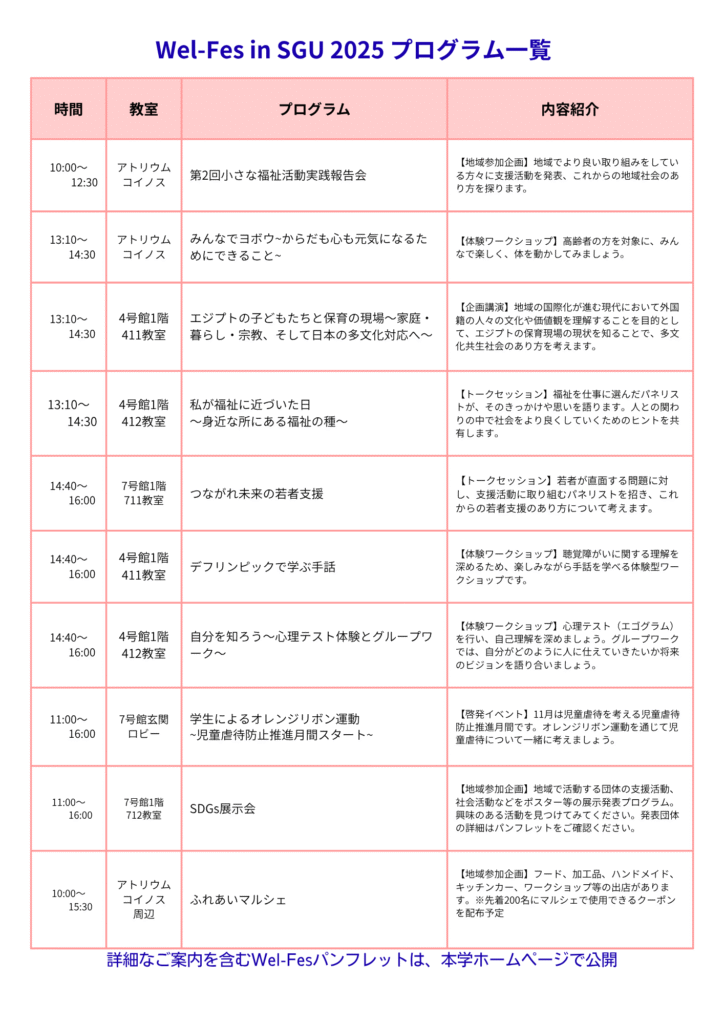

今年は、ふれあいマルシェ、地域参加プログラム、企画講演、体験ワークショップ、トークセッション、児童虐待啓発イベント、地域で活動する方々の展示発表など、盛りだくさんです。大学で1日楽しんでもらえたら嬉しいです。

また、あまり知られていない地域の支援団体の活動にも触れてもらったりしてもらいたいと考えています。そしてこれらの活動に感化され、新しい動きに踏み出したくなるそんな方が出てきて欲しいと願っています。

詳細 四国学院大学 Wel-Fes in SGU 2025

https://www.sg-u.ac.jp/topics/22135/

2025年3月にRNCラジオ 「WITH 手をつなごう、支え合おう」に出演したときには、昨年度の様子についてお話をしています。こちらからバックナンバーをどうぞ。

2025年3月

https://www.rnc.co.jp/radio/with/bn.html